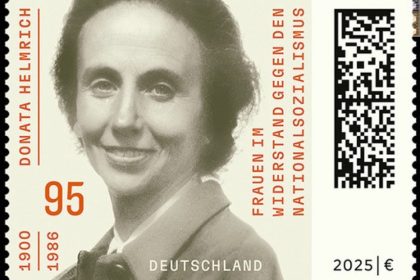

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) wurde in Deutschland als Instrument historischer Verantwortung und humanitärer Unterstützung gegründet. Ihre Hauptaufgabe besteht in Entschädigungszahlungen an Opfer nationalsozialistischer Verbrechen sowie in Bildungsprogrammen zur Bewahrung der Erinnerung an die Opfer. Über zwei Jahrzehnte hinweg arbeitete die Stiftung mit zahlreichen Organisationen zusammen, um Menschen zu helfen, die unter Zwangsarbeit, Verfolgung und Kriegsverbrechen gelitten hatten, berichtet die Compakt.DE unter Berufung auf Meduza.

Entscheidung der russischen Behörden und politischer Kontext

Die Generalstaatsanwaltschaft Russlands erklärte die EVZ zur „unerwünschten Organisation“ und stoppte damit faktisch ihre Tätigkeit im Land. Das Argument des Kremls stützt sich auf Vorwürfe einer „staatsfeindlichen Haltung“ und „Aufrufe zur Unterstützung der Ukraine“ nach Beginn des umfassenden Krieges. Zudem wirft die Regierung der Stiftung vor, die „territoriale Integrität Russlands zu untergraben“ und „Russophobie zu fördern“.

Einstellung von Zahlungen und Verlust der Partnerschaft

Bereits 2024 stellte die EVZ die Finanzierung von Programmen für russische Empfänger ein, darunter auch Angehörige von Opfern nationalsozialistischer Verbrechen. 2025 setzte der Stiftungsrat die Mitgliedschaft des russischen Vertreters in den Leitungsgremien aus. Für Tausende ältere Menschen bedeutete dies den Verlust des Zugangs zu finanzieller und humanitärer Unterstützung, was eine Welle der Kritik von Menschenrechtsorganisationen in Europa auslöste.

Geopolitische Folgen für die deutsch-russischen Beziehungen

Das Verbot der EVZ ist Teil einer breiteren Tendenz, internationale Nichtregierungsorganisationen aus Russland zu verdrängen. Zuvor waren bereits britische, amerikanische und europäische Stiftungen auf die „schwarze Liste“ gesetzt worden. Für Berlin hat dieser Schritt symbolische Bedeutung: Deutschland versuchte, historische Verantwortung mit moderner humanitärer Politik zu verbinden, doch die russische Führung wertete diese Tätigkeit als Bedrohung der politischen Stabilität.

Zukunft der Entschädigungen und Erinnerungskultur

Der Ausschluss der Stiftung aus Russland birgt das Risiko einer Marginalisierung der Opfer des Nationalsozialismus im Land. Historiker und Experten betonen, dass ohne die Beteiligung internationaler Institutionen die Erinnerung an NS-Verbrechen ihren universellen Charakter verlieren und unter den Druck staatlicher Propaganda geraten könnte. Für die internationale Gemeinschaft geht es dabei nicht nur um historische Gerechtigkeit, sondern auch um die Zukunft des europäischen kollektiven Gedächtnisses. Zuvor berichteten wir, dass Norwegen die Sprachregeln für den Daueraufenthalt verschärft hat.